BOOK

SoWhat Fujio Yamaguchi

心斎橋のとあるレコード店にてとんでもないオーラを放つレコード1枚。

「村八分」

価格は8000円であった。

うわぁ、なんですかこれは。絶対ヤバそう。写真も怖いし。どうしよう、買おうか。

迷える女子高生に店員のおっちゃんは見かねて、「もっと聞くべきレコードあるよ、それ高いからね」。

「え、そうなん?やっぱそうなん?なぁんだ、悩んじゃったよ」

かくして、私はそのレコードを買わずになんか他のレコードを買って帰った。何を買って帰ったかは覚えていないが、このやり取りのことはしつこく覚えているから、相当印象に残っていたのだろう、そのジャケット。

でも、でも、レコード屋のおっちゃん、恨むで。なんでその時買うのを止めたんや・・・今じゃもう買えないよ・・・そのレコード。

私と「村八分」の出会いはそのようなすれ違いから始まった。

まぁ、勝手な思い込みだが。

その後、彼らの音源を聴くのは大学生となって京都に住まいを移してからである。

村八分という挑戦的な名前のバンドは京都にて1969年に結成され、わずか3年ほど活動して解散した日本のロックバンドである。チャー坊こと柴田和志と山口冨士夫、もう一人チャー坊の友人の浅田哲夫のツイン・ギター。ベースとドラムは入れ替わりが激しかった。 ギタリストの山口冨士夫は、東京生まれで占領軍のイギリス人兵士と日本人の母の間で生まれたハーフ。ボーカルのチャー坊は京都出身。父親は極左活動家であったが、戦後極右活動家となった日本屈指の活動家(?)。チャー坊自身は1969年当時アメリカに渡って、オルタモントのフェスでローリング・ストーンズを見たという、ヒッピーの中のヒッピーだった。

動画を見ても分かる通り、パフォーマンスも音楽もローリング・ストーンズまんまである。

しかし日本人離れした雰囲気、パフォーマンス、それにどぎつい日本語の歌詞・・・カルト的人気の出そうな要素満載である。

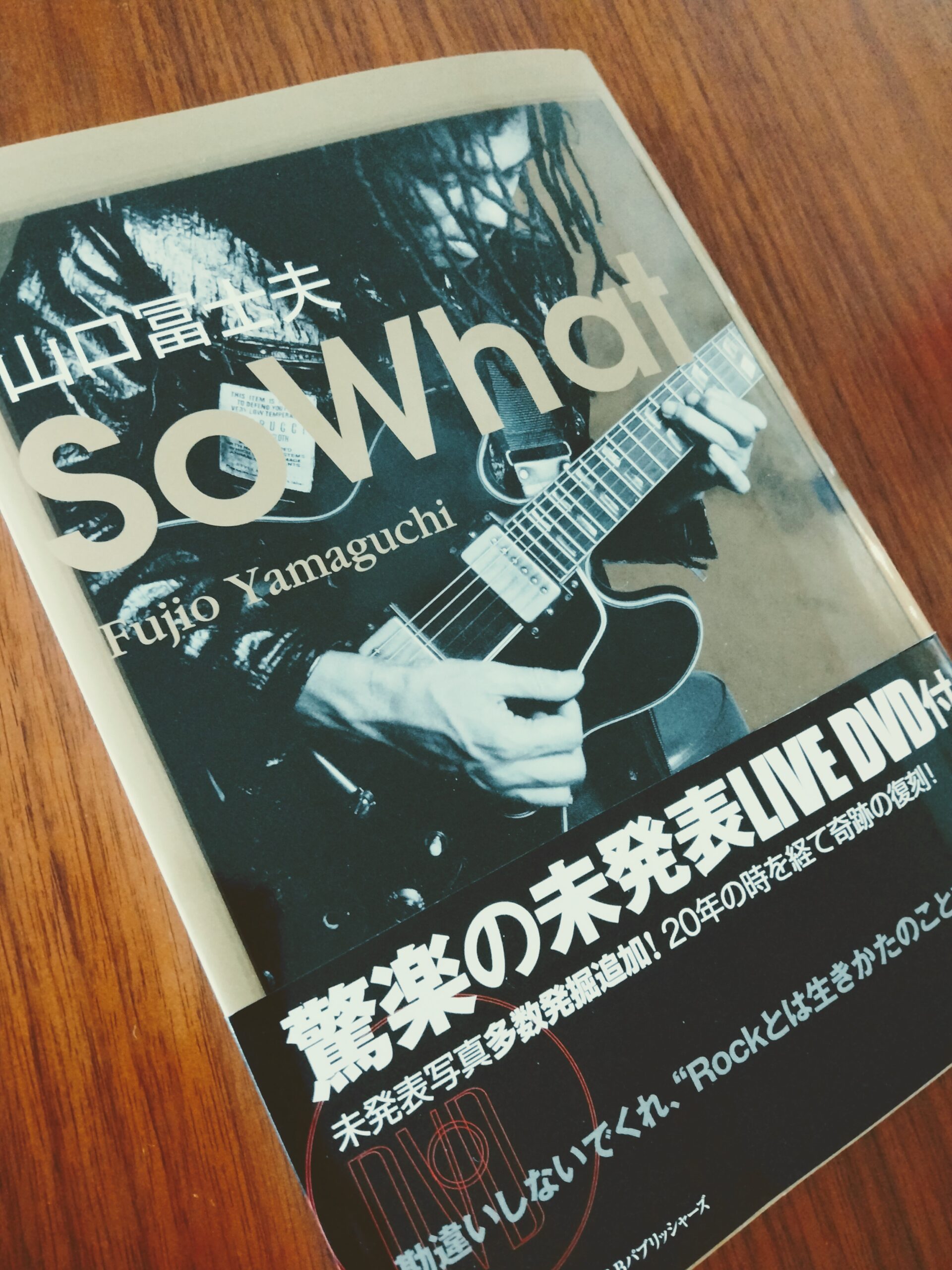

90年代に発売された山口冨士夫の自叙伝「SoWhat」で、山口はこう語っている。

―上手いか下手かは二の次さ。日本の音楽の枠を超えるには、下手にプロのミュージシャンに頼むんじゃなく、アーティスト志向の人間がいいと思ったんだよ。

そんなわけで、村八分結成に当たって、ミュージシャンとしてスキルを持っていたのは山口冨士夫のみ。あとは、気が合うか合わないかでメンバーを決めた。浅田哲夫に至ってはギターを弾いたこともなかった。それでも、村八分は「日本語」にこだわることによって、独自の世界観を構築していく。

―ぐにゃぐにゃ―

作詞・作曲 柴田和志/山口冨士夫

ぐにゃぐにゃぐにゃ

ああ いびき いびき いびきよ

おお びっくりぎょうてん

おしてひいて ひいておして

ゆら ゆら ゆら ゆら ゆら ゆら

ぐにゃぐにゃ 鼻をかみ

べちゃべちゃ 唾を吐き

いるかあのこ あのこいるか

そこ そこ そこ そこ そこさぐって・・・

ギターのリフがカッコ良すぎるこの曲、見ての通り、ひらがなで書き連ねた散文詩なのだが、「ひらがな」という日本固有のツールにこだわったのも、独特の感性であった。このあたりの詞のこだわりは、チャー坊由来だったようだ。

同時代の「はっぴいえんど」とは見ていた世界が違う・・・いや、同じような風景なのに、このざらざらした土着の生臭ささはどうしたことか。はっぴいえんどの素晴らしさは日本語の美しさ、日本人のシャイさ、大和撫子的な要素で、誰もが共感できるのだけれど、村八分の原色感というのはすごいし、そのまま「宇治拾遺物語」に出てきそう。おどろおどろしい詞にファズの効いたギター、チャー坊のクレイジーな舞台パフォーマンス・・・

当時の日本のバンドとは一線を画していたようである。

山口はこうも語っている。

―いくら理想が高くたって、それだけじゃいけない。やっぱり、ちゃんと基本ができていなければ、バンドはうまくいかなかったんだよ。

素人をかき集めたバンドは、冨士夫さんのその言葉通り、ずんずんと沈み始める。しかし音楽的な要素よりもバンドを瓦解に導いたのは、ビジネスと言う名のコミュニケーションの場であった。

バンドとして人気が出始めると、もちろんレコード発売の話も出始める。なぜかチャー坊はマネジメントっぽいこともやるようになったらしい。独断でELEC RECORDSとの契約を結んだのもチャー坊だった。チャー坊一人で話を進めることに冨士夫さんは耐えられなかったようだ。

バンドのフラストレーションが絶頂に高まった時、柴田哲夫の脱退によって、村八分は解散となった。

理想と現実のギャップ、金が絡んだ仲間割れ、というのはよくあるバンド解散理由であり、村八分もそのセオリーから逃れることはできなかったかー、と感慨深い面もあるが、問題は、村八分は二度と再現できないバンドであるという点である。唯一無二、誰も再現なんてできない。もし旧メンバーが集まったところで、それは無理なのではないかと思う。

時代、風土、人々の意識とドラッグ、メンバーの狂気、・・・

これらがまるで何かの拍子に「カチッ」と音を立てて、複雑な知恵の輪が解けたみたいに、ハマったのである。

SoWhatではチャー坊と浅田哲夫のインタビューも載っていて、その文面からは「伝説のバンド」のボーカリストとギタリストのオーラは全く感じられない。まるで村八分は山口冨士夫のバンドで、自分たちは関係ないみたいな雰囲気である。

そんなインタビューではあるが、浅田哲夫はちらりと要点をついたコメントをしていた。

―生きてる限り自由はないよ。一瞬の自由はあるけどな。そこまでの道のりが、しんどければしんどいほど、その一瞬は長いけどね。

これはTeardropsにおける山口冨士夫の現状を表現した言葉であったが、何かかつての自分たちのことを言い表しているような印象も受けた。彼らにとって、村八分の活動は強烈な体験だったに違いない。自分の肉を切って自由を手に入れるような、恐ろしいまでの生々しさ・・・そこから逃れるために山口冨士夫は解散後旅に出て、ソロ・アルバム「ひまつぶし」を作った。そしてチャー坊はドラッグに耽溺し、誰もいない部屋で一人オーバー・ドーズで死んだ。解散から20年後のことである。

その後の山口冨士夫はTeardrops結成まで鮎川誠のシーナ・アンド・ロケッツに参加したり、短期的なバンドを結成したり、わりと転々としていた印象だ。

私が再び生の山口冨士夫を見た(映像でだが)のは2011年東日本大震災後、原発事故を経て、反原発のメッセージを掲げて、一人野外でギターを演奏する姿であった。それはTVではなく、当時流行り始めていたツイキャスで流れていたのだ。

病気を患っていたとのことで、ずいぶんと痩せた印象ではあったが、彼の生き方そのまま、信念の活動だった。

まだまだ精力的に活動されていたし、京都にも時々ライブに来ていたし、いつでも会えるような気持でいた。ところが2013年、東京の福生でGIに突き飛ばされて、頭を打って呆気なく死んでしまった。享年64歳だった。

考えてみれば、戦後、日本人の母親と占領軍の兵士(黒人)との間に生まれて施設で育ち、海外で活躍する事を夢見ながら一度も海外で活動することなく、アメリカ軍人と口論となって死んだ・・・なんて、何かの象徴としか思えない。それは敗戦の苦い記憶に始まり、反体制を貫いた人生であり、誤解と不運による悲しい死であった。

今回、山口冨士夫の自叙伝を読み返すきっかけとなったのは、村八分解散後のソロ・アルバム「ひまつぶし」が再発されるということを聞いての事だ。

しばらく村八分から遠のいていた感があったので、あらためてCDを聴いたり、映像を見たりしたけれども、本当に音が酷い。ライブ音源でももう少しマシなものができたであろうに、という感は否めない。あと、映像もすごく少ない。そして自叙伝についてる特典映像(主にTeardropsのもの)も・・・な感じである。

「ひまつぶし」に関して、自叙伝で触れられていたのは、その音質の悪さだった。随分苦労して音源を作ったのに、カッティングやらマスタリングやらが気に入らなかったようである。

一方でアルバムの中身それ自体には、実はあまり触れていない。

「ブルース・ギタリストっていう印象を一掃したかった」と彼は言っているものの、全ての楽曲が存分にブルージーであった。タイトルも含めて。また色々試してみたかった、という言葉通り様々なテイストの曲が入れられているが、どこかまとまりのない印象。

私が思うに、彼は村八分の幻影から逃れたかったのであり、真逆の事をやりたかったのだと思う。「おさらば」という曲は彼が言うように、京都への別れの曲でもあったし、村八分への別れの曲でもあった。

ところが、年を経るにしたがって、村八分は「伝説」と言われ(この表現は嫌いだけど)、山口冨士夫の枕詞のように付きまとうことになった。晩年はそれも厭わなかったようだが、20代やそこらで経験した時代を突き抜ける体験は、ちょっとやそっとでは消化しきれなかったのではないだろうか。

LIVEアルバム「村八分」が発売されたのは、セックス・ピストルズが「勝手にしやがれ」をリリースした1977年より4年前のことであった。

文責: 矢向由樹子

コメントを残す