BLOG

ロバート・キャパ的エルピスの見方

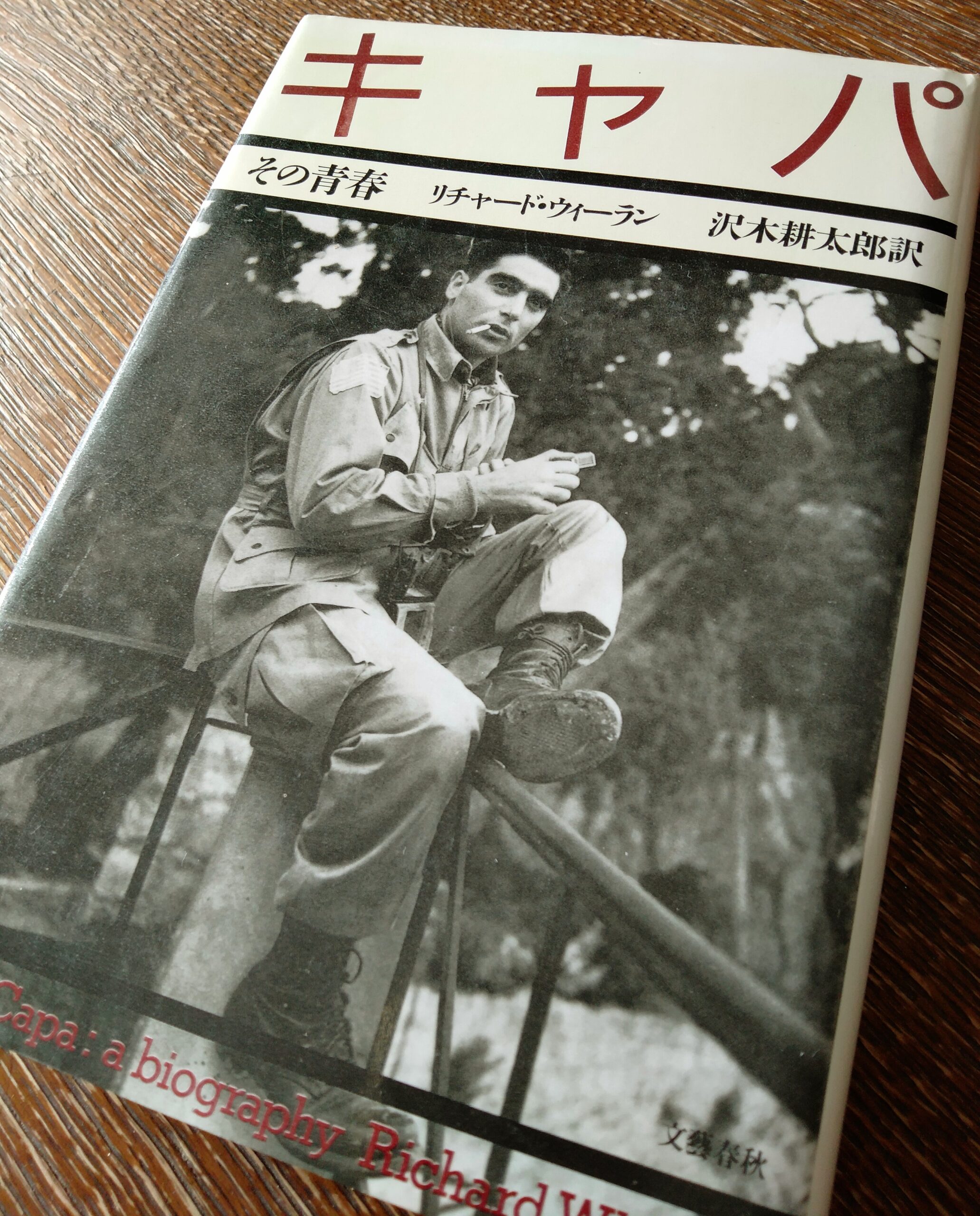

ロバート・キャパと言えば、かの有名な国際的な写真家グループ、マグナム・フォトの創設者の1人であり、20世紀最も有名な戦争写真家の1人である。

彼の代表作、「崩れ落ちる兵士」はスペイン市民戦争(1936~1939)のコルドバ戦線を撮影したものとして世界中に衝撃を与え、22歳だったキャパを一躍有名にした。

スペイン市民戦争とは1930年代当時の左翼と右翼の衝突、すなわち選挙で選ばれた左翼人民戦線政府に対し、フランコ元帥率いる右翼ファシストが闘いを挑んだものだった。

当時ドイツではヒトラー率いるナチスが政権を握り、イタリア(ファシスト)がエチオピアに侵攻するなど、ファシストの勢いがヨーロッパのみならず、世界中に波及しはじめている時だった。

若き無名のハンガリー人青年だったロバート・キャパは、当然反ファシスト、左翼支持者であり、不当なファシズムの侵攻に怒りを覚えていた。

市民戦争勃発の報を聞くとパリにいた彼は、当時の恋人ゲルダ・タローと共にスペインに入り、市民戦争の有様を撮影しようとした。

が、激しい戦闘はたかだか2週間程度で膠着し、戦闘が続いていると言われていた山岳地帯アラゴンに入っても派手な戦闘はなく、小競り合い程度であった。共和国軍(左翼人民戦線政府側)の勝利をどうしても写真に収めたかった彼は、そこからさらに危険と言われていたマドリードに移り、南のトレド、コルドバへと移り、その途中セロ・ムリアーノで反乱軍(ファシスト)の攻撃を受ける村人と兵士を撮影した。その中の1枚が「崩れ落ちる兵士」であった。

しかし、現在、その写真は「つくられたもの」として認定されている。

20世紀を代表する「報道」写真家を有名にした写真が、実は作られた演出によるものだったというのは興味深い事実である。

スペイン市民戦争はファシストによる不当な市民虐殺、攻撃、搾取であったのは間違いない。ファシストの攻撃は緻密で、大がかりで、人民戦線政府(共和国軍)は太刀打ちできなかった。

だからと言って、共和国軍兵士の「死」をでっちあげ、ファシストの残虐さを演出することが正しいことだったのだろうか?

余談になるが、この「崩れ落ちる兵士」を撮影したのは同行した恋人のゲルダ・タローによるものだということが今では分かっている。

スペインの内戦が泥沼化する中、「崩れ落ちる兵士」が有名になったこともあって、キャパの写真家としての知名度は確かなものとなり、〈ライフ〉や〈ス・ソワール〉に写真を提供するため、パリとスペインの戦闘地を転々とすることとなった。一方のゲルダもまた写真家として徐々に名前が知れ、彼女の名義でいくつもの写真を提供するようになっていた。そして1937年、スペインからパリに戻る前日、ゲルダはマドリード郊外のブルテネで行われた激しい戦闘の一部始終をカメラに収めると、マドリードへ向かう共和国軍将軍のオープンカーに乗り込んだ。彼女は戦場で誰よりも勇敢に振る舞い、頭をかすめる戦闘機まで写真に撮った。間違いなくこれまでで最良の写真が撮れたはずだった。ところが突然前方にコントロールを失って暴走する共和国軍の戦車が現れ、一瞬でずたずたに引き裂かれて亡くなってしまった。

☆☆☆

2022年10月から12月まで放映されていた民放連続ドラマ「エルピス―希望、あるいは災い―」は、放映されると同時に物議を醸しだした。

というのも、実際の映像、安倍首相や東日本大震災などの映像が使用されたり、これまで実際にあった事件「飯塚事件」「足利事件」「東電OL殺人事件」などを思わせるエピソードがいくつも登場したからだ。

これに対して、間違った世論を形成し、ファシズム的な風潮を作りかねない、との批判が噴出した。また実際の複数の事件をコラージュして物語を作るのは、事実を軽視して被害者を食い物にしているという批判が出た。

この批判は的を射ていると同時に、エンターテインメントと「報道」の境界線が曖昧だということを示唆している。

「エルピス―希望、あるいは災い―」はあくまでも民放が制作したドラマであり、エンターテインメントだ。ドラマはフィクションだが、参考として実際の事件の内容を引用し、「ある程度の意図を持って」ポップに落とし込んだ。ただそれだけだ。

この「ある程度の意図」がおそらく問題なのだろう。

新聞であれ、テレビであれ、ネットであれ、この「ある程度の意図」抜きに情報に触れる事はほとんど不可能だろう。

たとえば、安倍元首相銃撃事件で、大手新聞社は事件を報じるにあたって、「安倍元首相と統一教会に深い関係があると思い込んだ山上容疑者が、」という表現を使った。

これは容疑者が勝手に想像を膨らませて凶行に及んだことを暗に示唆している。そして、その後の精神鑑定に警察が持ち込んだ経緯にリンクさせることも可能にした。

この微妙な表現は、いかようにも取れるし、事実と何も乖離していない。つまり、「嘘はついていない」のだ。

大手マスコミが流している情報はほとんどこの「嘘はついていない」情報だ。どの角度から見るかによって変わりもするし、どの角度から追求しても言い訳が成り立つ。

ただ、うっすらと「ある程度の意図」が見え隠れするだけだ。

この状況を嘆くのは早計で、結局、今の日本の社会、企業、学校、全てがこの理論で溢れているのだから、イチ会社員である新聞やテレビの記者がこのような表現をしたところで責めるわけにはいかない。ドラマで描かれた葛藤もこの点にあった。

じゃあどうすればいいのか?

私は早急に新聞やテレビに従事する記者が、なんらかの理由で解雇されても、すぐに働くことができたり、収入が保障されるような機関を設立することが重要だと思っている。これを独立したジャーナリストたちが集まって行うことができれば、かなり報道の自由が保たれるのではないだろうか。

☆☆☆

1936年、パリの新聞社の写真部の入社試験を受け、不合格となった3人の若い写真家、アンリ・カルティエ=ブレッソン、ロバート・キャパ、そしてデヴィッド・シーモアが意気投合し、第二次世界大戦後「マグナム」を作ったというのは有名な話で、自由な写真家による活動機関を作りたいという若き日の想いが込められていた。

その中の一人であるロバート・キャパは、写真家としての地位や名声、安定を手に入れたにも関わらず、最後はヴェトナムの戦場で地雷を踏んで亡くなってしまった。カメラを握りしめて。

彼の頭の中にはいつも二つの出来事がまとわりついていたに違いない。一つは自分を有名にした「崩れ落ちる兵士」、もう一つは戦場で散ったゲルダの存在だ。終生戦場にこだわった彼の行動には、二つの事柄への罪悪感が見え隠れしている。

おそらく彼を悲劇へ押しやったのは、彼の「良心」だったのだろう。なぜなら彼の数ある素晴らしい写真、その全てに「慈愛」が込められているのを見て取れるからだ。

たった一度の過ちで彼への評価が変わるわけではない。

「報道」の要が「良心」であることは肝に銘じたい。

文責:矢向由樹子

コメントを残す